いま楽しまれている流しびなとは少し形は違うが、光源氏も行っていた

陰陽師がたくさんの人形を船に乗せて……

子供の頃に買ってもらったりいただいたりと、誰の家にも人形の1つや2つあるだろう。引っ越しや実家の整理などで、要らなくなったから処分したいと思っても、ただゴミに出すのは抵抗がある。そんな経験を持つ人も多いのでは? なんとはなしに魂が宿っているような気がするのである。

それははるか縄文の時代から日本人のDNAに刻まれたものなのかもしれない。縄文時代の土偶が手足が欠けて発見されることが多く、呪術道具だったのではないかといわれているくらい、日本人にとって人形は古くから単なる玩具や飾り以上の意味を持ったものだった。

そして約1000年前、紫式部が書いた『源氏物語』にも、祓いの道具としての人形が出てくる。それが流し雛だ。

全五十四帖にもおよぶ壮大な物語の第十二帖にあたる「須磨」では、朱雀帝(源氏の異母兄)の妻となる朧月夜(おぼろづきよ)と道ならぬ恋に走った26歳の光源氏が、現在の兵庫県の須磨に退去する羽目になり、わびしい日々を送る姿が描かれている。

3月上旬にめぐって来た巳の日に、「ご心労のある方は、禊(みそぎ)をなさるがいい」と、物知り顔の人に言われた源氏は、陰陽師を呼んでお祓いをした。そこで使われたのがたくさんの人形(ひとがた)を乗せた舟。つまり、祓具(ばつぐ)としての流し雛だ。

源氏は歌を詠む。

「知らざりし大海の原に流れ来て ひとかたにやはものは悲しき」

(人形のように、まだ知らぬ大海原に流れて来て、ひとかたならず、あれこれと悲しい思いを重ねている)

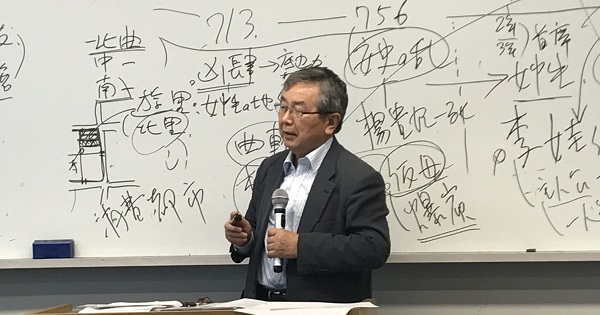

しかし祓いが終わらないうちに急に風が吹き出して、空は真っ黒にかき曇った。源氏一行は、ほうほうの体で家にたどり着くありさま。ここに、光源氏の光と陰がよく現れていると新谷先生は指摘する。

「祓い清めが達成されず、暴風雨が源氏の行く末を暗示しています。華やかな源氏も、実は深い業(ごう)を背負っていることがうまく描かれています」。

新谷先生によれば、人が人形に不思議な力を感じるのは、人形のもつ4つの側面のためだという。