物理学界では、現代物理学が生まれた。

「ニュートンは、りんごの落ちるさまを見て万有引力を発見しましたが、その前提は『りんごを見ている人は静止している』ことです。でもアインシュタインは『りんごを見ている人も同じく動いている』と考えようとしました。それが相対性理論です」

チンパンジーにバナナを取らせる実験

心理学でもまた、変革が起こる。

「19世紀までは『人間には(特別な)心がある』という前提で考えられていました。東洋学者フリードリヒ・マックス・ミューラーをはじめとする知識人は『人は白い紙を見れば寒々しく、ピンクなら暖かく感じるものだ』と考えていたんです。しかし『ホントに心なんかあるの?』と言いだした学者グループが現れた。それがゲシュタルト心理学です。ゲシュタルトとは、日本語に訳しにくいのですが、ドイツ語で『イメージ』『形態』といった意味。

それまでは『動物と人間はレベルの違う生き物だから、動物実験は意味がない』と考えられていました。しかしゲシュタルト心理学の創始者の一人でドイツの心理学者ヴォルフガング・ケーラーは、動物実験の重要性を説き、チンパンジーに竿と箱を与え、紐で吊したバナナを取らせるなどの実験を行いました。動物も人間と同じように見え、同じように考えるかを検証しようとしたのですね。これが類人猿の最初の洞察実験です」

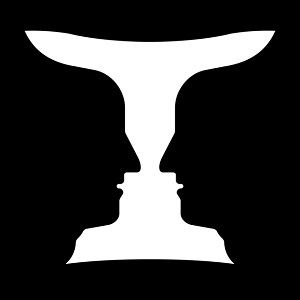

那須先生は続いて、「ルビンの壺」の例を挙げた。

「ルビンの壺」とはデンマークの心理学者エドガー・ルビンが考案した図で、黒地に白い壺が描かれている。

「黒い部分に注目すると、向かい合った人の横顔が見え、白い部分に注目すると、壺(または杯)に見えます。黒い地と白い図の部分は、相対的な関係にあり、どちらを背景に見るかで認識が変わってくる。つまり『心』そのものがあるとは言えない、すべてのものは、その背景によって認識が変わってくるという考え方が浸透してきました」

それまでの西洋の学問は、自分がまっすぐに見えるから平面があると信じていたし、動いていると思わなければ静止していると疑わなかった。これは自分主体の考え方だ。それを改め、客観的視点を取り入れるようになったことが、大変革の源だったという。

そして、ドイツの生物学者であり哲学者でもあるヤーコプ・フォン・ユクスキュル(1864-1944)が「環境世界」という考え方を導入する。

「環境世界とは、動物にはそれぞれ固有のものの捉え方・見え方があるのだから、その動物になりきって世界がどう見えるかを考えようというものです。それまで人間は動物をひとつの尺度で測って見ていたのですが、20世紀初頭、この考え方が大きく改められました。じつはこうした考え方こそ、現代の発達障害と呼ばれる人たちを理解するときに、とても大切な考え方なのです」