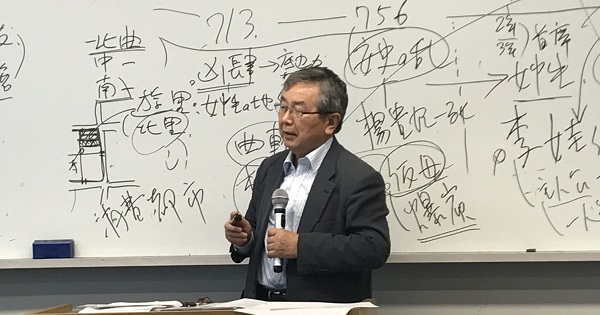

しかし1970年代ごろから、こうした伝統的な考古学に、民族学や人類学、文化人類学を融合させた「新考古学」を目指そうという動きが欧米で盛んになってきた。高橋先生は、こうした海外の研究動向をいち早くキャッチし、1990年代から本格的に民族考古学へのアプローチをしてきたのだ。

「パプアニューギニアでは、今なお呪術が身近にあるんです。たとえば、ある朝、一人の男が何やら怪しい動作をしているので、何してるんだと尋ねると、隣の作物が全滅するように祈ってるんだ、と言う。それはちょっとひどいんじゃないか? と言うと、あいつが先に俺を呪ったから、やり返してるだけだ、と言うんですね。それが日常の光景なんですよ」

日本の藁人形も類感呪術

「おもしろいことに、呪いをかけるのは、全く別の部族の人ではないんです。もし別の部族が気に入らなければ、戦争でやっつければいいだけだと言う。では、呪いをかける相手は誰かと問えば、戦争を仕掛けたくても仕掛けられない相手だと言う。要するに、同じ亜部族の人間、いわば血縁的にかなり近しい集団なんですね。

呪いをかける対象者は、つねに、ちょっと近い人間なんです。一族の中で話し合っても解決がつかない問題はたくさん出てきます。その解決のためにかけるのが、“呪い”。

日本にもちょっと前まで、藁人形なんてものがあったでしょう? 藁でつくった人形に五寸釘を打つ。古民家を解体すると、天井裏から出てきたとかいう話もありましたよね。あれも立派な“類感呪術”です。

そう考えてくると、手や足を折り取られた土偶は何のためのものだったのか。もしかしたらすごく身近な人間への呪いだったのかもしれない。さらに、何ひとつ欠けることなく、しかし横倒しで出土した“縄文のビーナス”とは、何だったのか、と思えてきませんか?」

講義は、さらにさまざまな問いかけをして終わった。“縄文のビーナス”はしばしば、豊穣の女神になぞらえられる。しかし、海を越え、時を越えて広がる高橋先生の話を聞いたあとは、もしかしたら縄文人の黒い感情が産み落としたものかもしれないとも思えてくる。

縄文時代の研究にはまだ、数多くの謎が残されている。

編集部よりお知らせ:2017年春の「日本考古学入門」はすでに満員(キャンセル待ち)となりました。早稲田大学エクステンションセンターには「会員先行受付」がありますので、会員登録をおすすめします。お申し込みはこちらから。

〔講師の今日イチ〕「呪いはちょっと近しい人間にかけるもの!」

| 取材講座データ | ||

|---|---|---|

| 縄文文化の最前線 | 早稲田大学エクステンションセンター早稲田校 | 2016年度秋期 |

2016年12月22日取材

文/安田清人(三猿舎) 写真/茅野市尖石縄文考古館、Adobe Stock 仏像イラスト/Yuji HOSHO