ちょっと安易なタイトルの由来

明治維新直前の1867(慶応3)年、漱石は江戸牛込馬場下横町(現在の新宿区喜久井町)に生まれた。作家としての活動期間はわずか12年と意外と短いが、その間に数々の名作を残している。『吾輩は猫である』『坊っちやん』『草枕』『三四郎』『こころ』…………。

今回の講義で取り上げられたのは、それらの名作にくらべるとあまり知られていない『彼岸過迄』(ひがんすぎまで)。

この作品は漱石が46歳のとき、1912(明治45)年1月1日から4月29日まで「東京朝日新聞(現朝日新聞)」に連載された後に刊行されたものだ。

「元日から始めて、彼岸過まで書く予定だから単にそう名づけた」(作品本文より)という、ちょっと安易な(?)書名ながらも、後期三部作の第一作目に位置づけられる本作は、その後に続く『行人』『こころ』を読み解く上でも重要だ。相良先生の講義も、初期作品のようなドラマチックさや、おかしさはないものの、じっくり漱石の狙いに踏み込んでいく。

『彼岸過迄』は短いエピソード(短編小説)を積み重ねることで長編小説を創作しようと試みられている。メインとなるのは、「風呂の後」「停留所」「報告」「雨の降る日」「須永の話」「松本の話」という6編。そこに、まえがきに相当する「『彼岸過迄』について」と、最後に「結末」が加わる。

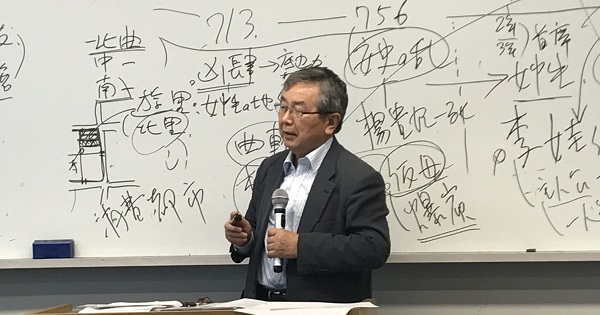

読み解くには、重要な2つのポイントがあると相良先生は語る。

どちらが真の主人公なのか

短編を連ねているこの作品には複数の主人公が登場する。全体を通してみると、大学卒業後も仕事に就かずにプラプラしている田川敬太郎という人物が語り手となっており、一見すると、敬太郎が本作全体の主人公のようだ。

だが、実はもうひとり、敬太郎の友人である須永市蔵という人物も大きく取り上げられている。全316ページ(岩波文庫版)中、3分の1以上が須永の物語で占められている。こうなってくると、『彼岸過迄』という作品は敬太郎の人間探訪記なのか、須永市蔵の物語なのかわからなくなる。