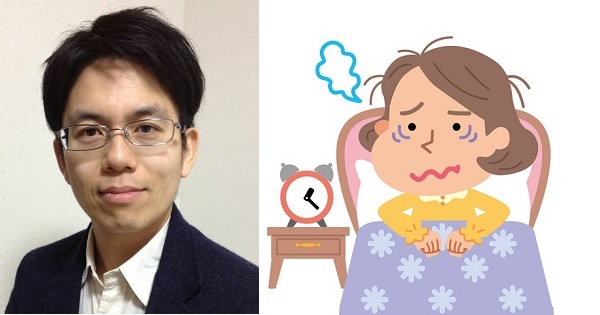

「何かを深く掘り下げて勉強してみたいという方が集まる場としたい」と語る、早稲田大学エクステンションセンター所長の太田正孝先生

太田教授は、大学の知を社会に対して広げていく役割に留まらず、社会と大学の関係性を深めて相互に活性化することが大切だという。

「社会には定年退職を迎えて、フィットネスをはじめる方もいますし、趣味を深める方もいます。あるいは、改めて勉強をしよう、という方もいます。たとえば、昔興味があった歴史をより深く勉強しよう、という人もいるでしょう。歴史の中でも、仏教の歴史を深く掘り下げて勉強をしてみたい。そういう知的好奇心のある方々に来ていただくことがオープンカレッジの使命だと思います」

オープンカレッジは大学の既存の知をシニア層が学ぶ、たんにそれだけの場所ではないと太田先生はいう。

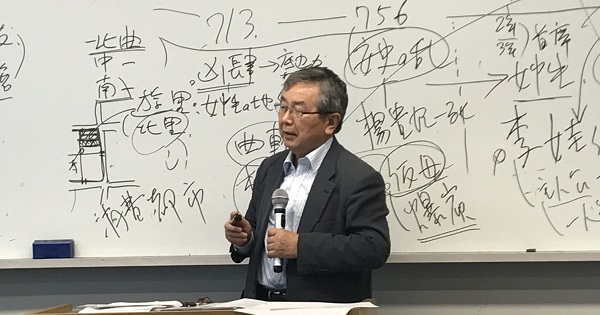

校歌に歌われる『進取の精神』

「大隈重信は『知力・体力・気力』が大切といっています。この3つの能力は、平均的に求められているわけではありません。まずは知力がベースになければ、体力だけあっても同じことの繰り返しになってしまうでしょう。知力がない気力は望ましくない方向に向かってしまうリスクさえあります。人間として最も重要な知力を進化させる場として大学の役割があります。

年齢を重ねた方々も若い学生と同じです。この場を通じて進化しつづけていただきたいと思っています。言いかえれば、早稲田のオープンカレッジで学ぶことは、進取の精神を実際に感じる機会となります」

大学の校歌にもある『進取の精神』は、現代でも生きていると太田教授は語る。

「早稲田の校歌に『進取の精神、学の独立』という一節があります。この進取の精神というのは、現代においても脈々と生きています。それは『スピリット・オブ・エンタープライズ』、つまりは新しいことにチャレンジする精神です。

大学の学部学科、大学院では常に最新の学びを求めて切磋琢磨していますが、このマインドセットこそが、オープンカレッジの受講生の方々にも感じていただきたい早稲田の『進取の精神』です」

たんに時間をつぶすために勉強するのではない。早稲田のオープンカレッジに通うことによって、この進取の精神を吸収することができるということだろうか。

「そのために大切なのは、知的好奇心を持ち、それを常に新たな対象に向けていく姿勢です。受講生の中には80歳、90歳になられても好奇心を失わずに、進化し続けている方もいます。そうした気持ちを持つことが『早稲田らしさ』に繋がるのではないでしょうか」

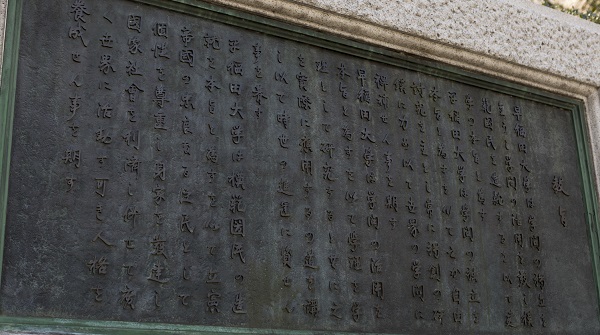

正門近くの碑に記された「三大教旨」には、早稲田が、学問の独立、学問の活用、グローバル市民の育成を目指すという方向がはっきりと記されている。

(続く)

2017年3月17日取材

文/奈良巧 写真/坂本道浩